Bei der neuen Kultur- und Sporthalle in Alfter bei Bonn galt es, ein Tragwerk zu entwickeln für eine Halle mit einem Dach, auf und unter dem Sport und Spiel stattfinden soll samt Berücksichtigung von Erdbebenlasten. Die statische Herausforderung dieser Aufgabe bewältigten die Ingenieure mit einer Konstruktion aus viel BauBuche, Brettschicht- und Brettsperrholz sowie einer mittelalterlichen Holzverbindung bei den Fachwerkträgern.

Gemeinde Alfter, D-53347 Alfter, www.alfter.de

12/2021 bis 07/2024

Königs Architekten PartGmbB, D-50670 Köln, www.koenigs-architekten.de

Pirmin Jung Deutschland GmbH, D-53424 Remagen, www.pirminjung.de

Holzbau Amann GmbH, D-79809 Weilheim-Bannholz, www.holzbau-amann.de

VHB Vereinigte Holzbaubetriebe, D-87789 Woringen, www.vhb-memmingen.de

Lindner Group KG, D-94424 Arnsdorf, www.lindner-group.com

Dipl.-Ing. K. Leiermann, BS Sachverständiger, D-41541 Dormagen, www.kl-brandschutz.de

ISRW Klapdor, D-40468 Düsseldorf, www.isrw-klapdor.de

IBJ Ingenieurbüro Jüngling GmbH, D-53773 Hennef, www.i-b-j.de

stern landschaften, D-50670 Köln, www.sternlandschaften.de

2.718 m2

9.023 m3

93 m3 BauBuche

90 m3 Brettschichtholz

250 m3 Brettsperrholz

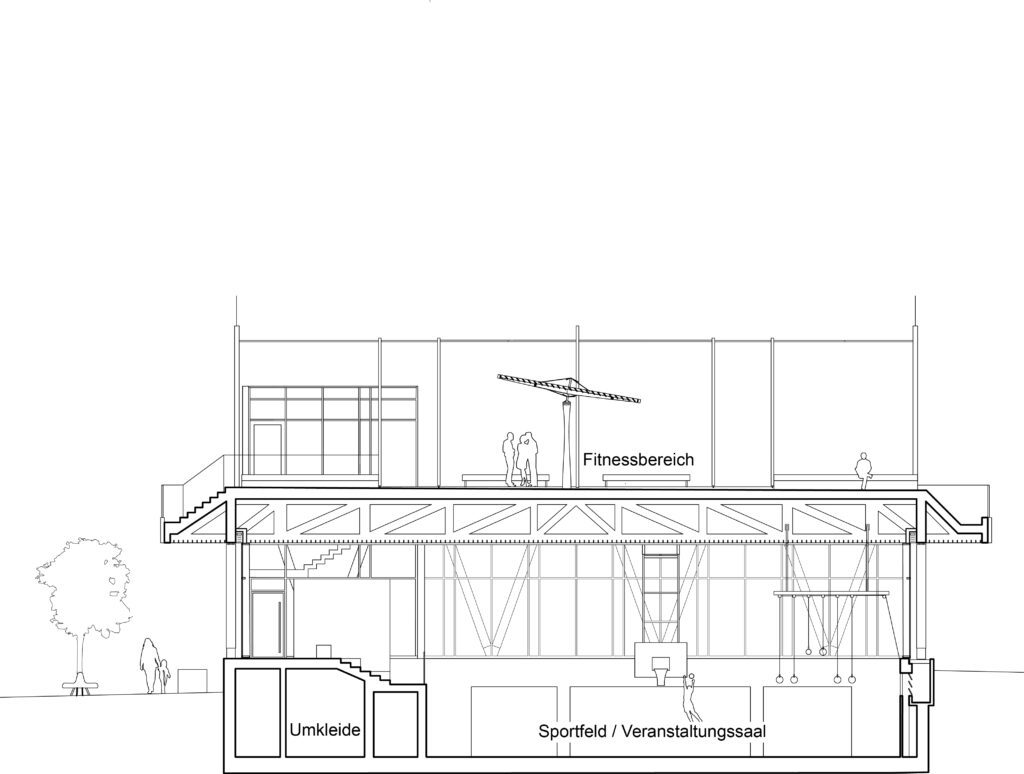

Mit der Kultur- und Sporthalle ist der Gemeinde Alfter und allen am Bau Beteiligten ein in mehrfacher Hinsicht innovatives Projekt gelungen. So ist die Halle nicht nur der erste, entscheidende Schritt zur Attraktivitätssteigerung und Stärkung der Ortsmitte in Alfter, sondern sie hat auch konstruktiv spannende Aspekte zu bieten. Innovativ ist beispielsweise, dass auch die Dachfläche der Halle nicht ungenutzt bleibt: Auf diesem Hallendach kann gespielt und Sport getrieben werden, was entsprechende Verkehrslasten zur Folge hatte. Zudem galten an dem Standort die Vorgaben für erhöhte Erdbebenlasten (Erdbebenzone 3). Doch trotz dieser Sonderlasten erscheint die Halle nicht massig und voluminös, sondern durch die Wahl V-förmiger Stützen mit einer Rundum-Verglasung sowie einer Fachwerkträger-Konstruktion für das Dach erstaunlich filigran. Auch die Nutzung von BauBuche für Träger und Stützen trägt dazu bei, dass die Konstruktion mit besonders schlanken Querschnitten auskommt.

Zudem ist die 7 m hohe Halle abgesenkt. Das heißt der Sportbereich mit dem 17 m breiten und 34 m langen Hallenboden, der auch für Veranstaltungen mit bis zu 400 Personen genutzt werden kann, liegt auf minus 3,40 m im Untergeschoss. Auf Erdgeschoss- beziehungsweise Foyer-Ebene sind die Tribünenplätze sowie ein Quartierscafé untergebracht und auf der Dachebene schließlich befinden sich auf knapp 6 m Höhe ein Ballsportfeld und ein Fitness-Parcours. Die Gesamtfläche des Hallenbaus beträgt 1.050 m2.

Dachkonstruktion aus Fachwerkträgern in Holz-Mischkonstruktion

Beim Untergeschoss handelt es sich um eine Stahlbetonwanne. Hier bringt die umlaufende Verglasung im Erdgeschoss natürliches Tageslicht in die untere Ebene. Auch der Fahrstuhlschacht und die Treppen innerhalb des Gebäudes sind in Stahlbeton beziehungsweise als Stahlbau errichtet. Ansonsten ist die gesamte Konstruktion ab Oberkante Gelände ein Holzbau.

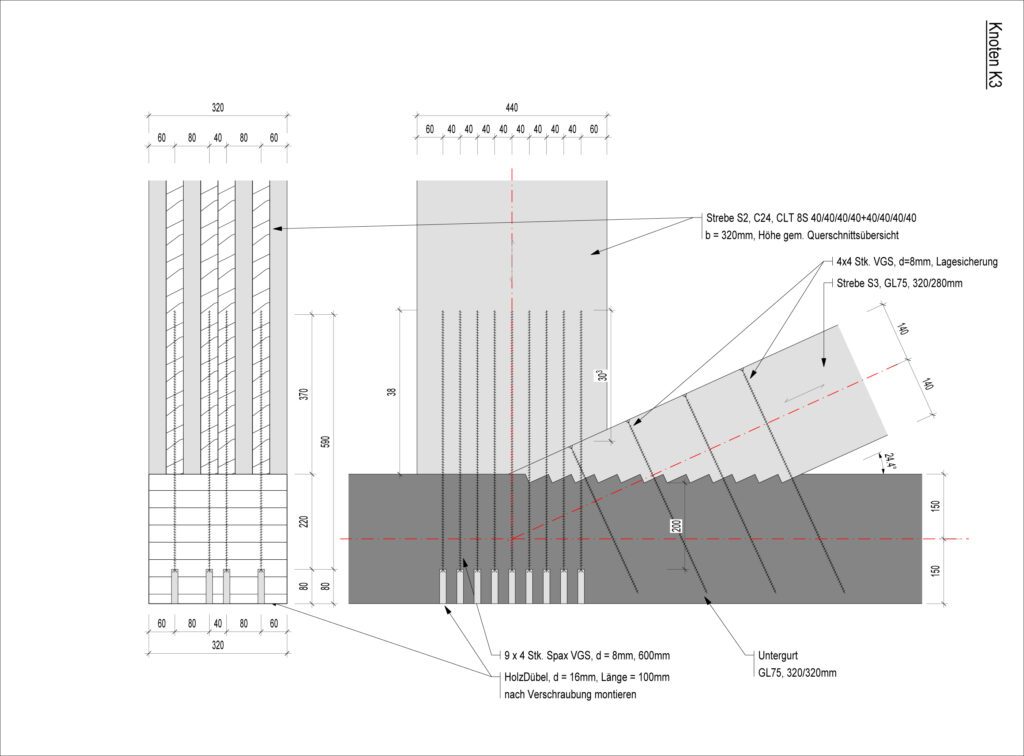

Wesentliches Element der Konstruktion sind die 14 Fachwerkträger des Dachtragwerks, die im Achsabstand von rund 3 m angeordnet sind. Die insgesamt 28 m langen Träger überspannen 24 m und kragen als Dachüberstand beidseitig 2 m über ihr Auflager hinaus aus. Ungewöhnlich ist, dass es sich bei den Fachwerkträgern um eine Mischkonstruktion aus BauBuche, Brettsperrholz und Brettschichtholz handelt. Die Idee der Planer war, von jedem Holzwerkstoff die jeweils günstigste Eigenschaft zu nutzen. So bestehen diejenigen Untergurte, die stark auf Zug beansprucht sind, aus BauBuche, ebenso wie die stark auf Druck beanspruchten Diagonalstreben. Diagonalstreben, die weniger Druck aufnehmen müssen, sind dagegen aus Brettschichtholz gefertigt – dies erwies sich für die jeweilige Beanspruchung als ausreichend und an diesen Stellen damit auch wirtschaftlicher. Brettsperrholz wiederum kam bei den Zugstäben zum Tragen. Das Ergebnis der Entscheidung für diese Art der Brettschichtholz-Brettsperrholz-Mischkonstruktion in Kombination mit BauBuche ist erstaunlich: Während ein Fachwerkträger bei einer Spannweite von 24 m überschläglich mit einer Höhe von 2,40 m dimensioniert werden würde, haben die hier eingesetzten Fachwerkträger lediglich eine statische Systemhöhe von 1,30 m (Anmerkung: die statische Systemhöhe entspricht den Achsen der Querschnitte des Fachwerkträgers. Auf Basis dieser Systemhöhe werden die Kräfte berechnet. Die Systemhöhe unterscheidet sich von der tatsächlichen Bauteilhöhe). Diese recht geringe Systemhöhe bzw. tatsächliche Fachwerkträger-Gesamthöhe erzeugt auch eine höhere Verformung der Träger. Sie wurden daher im Werk mit einer Überhöhung von 90 mm hergestellt, um die Gesamtverformung zu kompensieren.

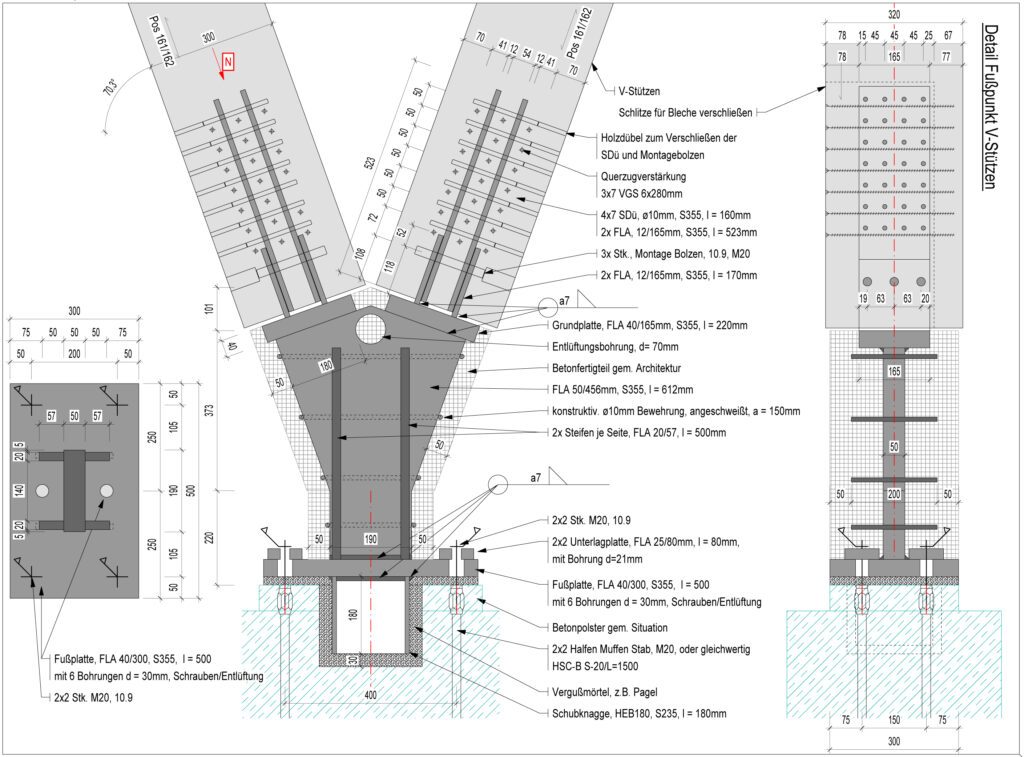

Insgesamt tragen 22 V-förmigen BauBuche-Stützen das Dach, je sieben an den Längs- und jeweils vier an den Stirnseiten. Zwischen den Fachwerkträgern spannen ausgeklinkte Brettsperrholz-Platten. Sie liegen auf den Obergurten auf und sind mit diesen verschraubt. Zu einer Dachscheibe verbunden, steifen die Brettsperrholz-Elemente das Gebäude horizontal aus. Die V-Stützen übernehmen die Horizontalkräfte über die Randgurte, um sie in den Baugrund abzuleiten. Die sogenannten „Giebelträger“ an den kurzen Seiten der Halle spannen rechtwinklig zu den Fachwerkträgern, so dass das Dach hier wie an den Längsseiten 2 m weit auskragt. Durch die geschosshohe Verglasung entsteht fast der Eindruck, das Dach würde schweben. Auch dieser Effekt unterstützt die erstaunliche Leichtigkeit des Gebäudes, trotz eines Bauvolumens von 9.023 m3 (BRI).

Mit dem Treppenversatz zum hochtragfähigen Druckanschluss

Die Anforderungen an den Brandschutz für den Holzbau konnten hier über den Abbrand erfüllt werden, das heißt mit entsprechend größer dimensionierten Bauteilquerschnitten. Die im Brandfall verkohlte Bauteiloberfläche, deren Tiefe als Abbrandschicht berechnet und dem tragenden Querschnitt zugeschlagen wird, schützt die tragenden Kernquerschnitte wie ein Mantel. Da in diesem Projekt nicht nur der Brandschutz, sondern auch die Erdbebensicherheit sowie die Nutzung der Dachfläche statisch zu berücksichtigen war, hätte dies eine verhältnismäßig wuchtige Konstruktion zur Folge gehabt. Die Tragwerksplaner von Pirmin Jung hatten daher die Idee, sowohl BauBuche als hochtragfähiges Hartholz einzusetzen, sondern auch auf eine alte Zimmerertechnik zurückzugreifen: Den Versatz, und zwar als Sonderform, dem so genannten Treppenversatz. Dabei handelt es sich um die Verbindung zweier Holzbauteile, die bereits im Mittelalter genutzt wurde, um die Querschnitte der Bauteile reduzieren zu können. Während im Mittelalter allerdings der Treppenversatz mit hohem Zeitaufwand mit der Hand hergestellt werden musste, nutzen die Zimmereien heute in der Regel CAD- und CNC-Technik für die Umsetzung.

Was genau ist das „Geheimnis“ des Treppenversatzes? Für Druckanschlüsse, wie beispielsweise beim Anschluss der diagonalen Druckstreben eines Fachwerkträgers an dessen Gurte, ist der Versatz die meistverwendete Verbindung. Leistungsfähiger als der einfache Versatz sind der doppelte Versatz oder eben der mehrfache bzw. Treppenversatz. Bei diesem wird durch mehrere kleinere Fersenversätze eine Art Verzahnung zwischen Strebe und Gurt hergestellt. Die Fersenversätze haben eine geringere Einschnitttiefe als es bei einem Stirnversatz nötig wäre. Der Treppenversatz hat also vergleichbare Tragfähigkeiten wie der doppelte Versatz, benötigt aber nur etwa ein Drittel seiner Einschnitttiefe. So wird der Querschnitt des Gurtes entsprechend weniger geschwächt. Aus Gründen der Lagesicherung sind in der Kultur- und Sporthalle in Alfter die Treppenversatz-Verbindungen teilweise verschraubt, was aufgrund der reinen Drucklast nicht notwendig gewesen wäre. Anders sah es bei den äußeren beiden Fachwerkbindern aus, die zusätzlich im Bereich des Treppenversatzes verschraubt werden mussten, da hier die Lasten der Tribünenplätze auf dem Dach zur Lastumkehrung in den Anschlüssen führen können und dann Zugkräfte aufgenommen werden müssen. Beim Anschluss der Brettsperrholz-Zugstreben an die Ober- und Untergurte wird die Kraft also entsprechend über Vollgewindeschrauben übertragen und nicht über den Treppenversatz. Da es sich bei den Anschlüssen um F90-Anschlüsse handelt, wollte man hier nicht mit Schlitzblechen arbeiten, beziehungsweise hätte eine Schlitzblechverbindung aufgrund der einzuhaltenden Randabstände bis zum ersten Blech je Seite die Querschnitte bei F90 erheblich breiter gemacht. Die Schrauben hingegen ließen sich komplett ins Holz einlassen und mit Holzdübeln verstöpseln. Für die Schraubenverbindungen bot hier das Brettsperrholz durch die rechtwinklig versetzt liegenden Lamellen einen enormen Vorteil, um die Kräfte optimal zu übertragen.

Reihenfolge bei der Holzbau-Montage

Nach dem Betonieren der Stahlbetonwanne folgte die Montage des Holzbaus. Da das Terrain an der Halle leicht von der Süd-West-Seite zur Nord-Ost-Seite abfällt, musste dies zudem durch einen Sockel, der sich entsprechend aus der Erde hebt, ausgeglichen werden. Auf diesem Sockel wurden die Montageböcke der V-Stützen platziert. Hierfür hatte die von Holzbau Amann beauftragte Stahlbaufirma die Stahlfüße an den Betonhersteller geliefert, der diese dann in Beton gegossen und die Klötze als Fertigteile auf die Baustelle geliefert hat. Die BauBuche-Stützen wurden dann vor Ort auf die Stahlflansche der Montageklötze geschoben und verschraubt. Bei der Montage wurden immer zwei V-Stützen gestellt und mit einem temporären Holzgerüst gesichert. Dann konnten die im Werk der Firma Holzbau Amann vorgefertigten Fachwerk-Träger eingehoben und aufgelegt sowie die Schotts und Brettsperrholz-Platten dazwischen eingehängt werden bis das gesamte Hauptdach fertiggestellt war. An jedem Auflagerpunkt der Fachwerkträger auf den Stützen gibt es eingeklebte Gewindestangen, die gewährleisten, dass sich die Vertikallasten im Erdbebenfall umkehren können und damit auch abhebende, also Zuglasten ‚aufgefangen‘ werden. Nach Fertigstellung des Hauptdaches konnten die Giebelträger befestigt, die Giebelscheiben eingehängt und der umlaufende Attikabalken montiert werden.

Die Entscheidung, das Dach auskragen zu lassen, bringt diverse Vorteile mit sich: Zum einen sorgt das Vordach für eine Verschattung der Vertikalverglasung im Erdgeschoss und wirkt somit einer Überhitzung des Innenraums entgegen. Zum anderen dient der Dachüberstand dem konstruktiven, das heißt dem baulichen Holzschutz. Denn dadurch wurde der Einsatz der hochtragfähigen BauBuche im Außenbereich erst möglich gemacht.

Durchdachtes Architekturkonzept mit Fokus auf Kreislauffähigkeit

Der Einsatz von Holz als wesentlichem Baumaterial, die Reduzierung der direkten, mittäglichen Sonneneinstrahlung im Sommer durch konstruktive Maßnahmen oder auch die Nutzung der Dachfläche zeugen von einem durchdachten, nachhaltigen Architekturkonzept. Auch die Kreislauffähigkeit des Gebäudes beziehungsweise der darin verbauten Materialien sowie die Gebäudetechnik zeigen die umweltgerechte Herangehensweise. Insbesondere das primär verbaute Material Holz lässt sich sehr gut zurückbauen. Zudem kamen größtenteils wieder lösbare Verbindungen wie Verschraubungen zum Einsatz, während die Planenden weitgehend auf Verklebungen und Kompositbaustoffe verzichtet haben.

text by: Susanne Jacob-Freitag, Karlsruhe

Hinweis: Der Artikel ist urheberrechtlich geschützt. Bei Interesse an einer Nutzung bitte bei Pollmeier oder der Autorin anfragen.

Fotos: Margot Gottschling Photographin, Constantin Meyer, Holzbau Amann, Pirmin Jung Deutschland

Zeichnungen: Königs Architekten, Holzbau Amann, Pirmin Jung Deutschland

Geschäftsführer der Holzbau Amann GmbH

Beratung für Architekten, Bauingenieure, Bauherren und Holzbauunternehmen